リーダーの自分がいちいち指示をしなくても動いてくれる部下。そんな理想的な部下を育てるために有効な方法が「質問」です。まずはプロジェクトを振り返り、「それ先に言ってよ、って思ったことある?」と部下に聞いてみましょう。たった一つの質問で、リーダーも部下も新たな気づきを得られる理由とは――

どんな人間も必ずモチベ―ションは持っている

言えばやってくれるけれど、なかなか自分から動いてくれない――部下に対してこう悩むチームリーダーは多いでしょう。

「指示待ち部下」には2つのタイプがあります。ひとつは、モチベーションはあるけれども自分からは行動しないタイプ。

モチベーションを持ちつつも受動的になっている部下は、「やり方に自信がない」「自分から動いていいかわからない」「自分の判断で動いた結果うまくいかなかったら叱責されるのではないか」という不安や恐れがストッパーとなっている可能性があります。心の内には存在するモチベーションが外から見てわかるアクションにまで至っていないのです。

彼らに対しては、上司が、「やっていいよ」という許可を明確にしたり、「うまくいかなくても大丈夫だからやってごらん」と伝えたりしてストッパーを外し、背中を押してあげることが有効です。

もうひとつは、一見すると全くモチベーションがないタイプです。前者の場合はまだ軽症ですが、こちらは重症だと言えるでしょう。企業でセミナーを開催すると、「やる気もこだわりも全くない部下がいて困っている」とマネジメント層から頻繁に相談を受けます。

ただ、実はモチベーションというのは、「ゼロかイチか」ではありません。哲学者のジョン・デューイは、精神的疾患で無気力になっていない限り、どんな人間も必ず「何かをやってみたい」という内なる「衝動」を持っていると説いています。つまり、グラデーションは確かにありつつも、人間は必ず何らかのモチベーションを持っているということなのです。

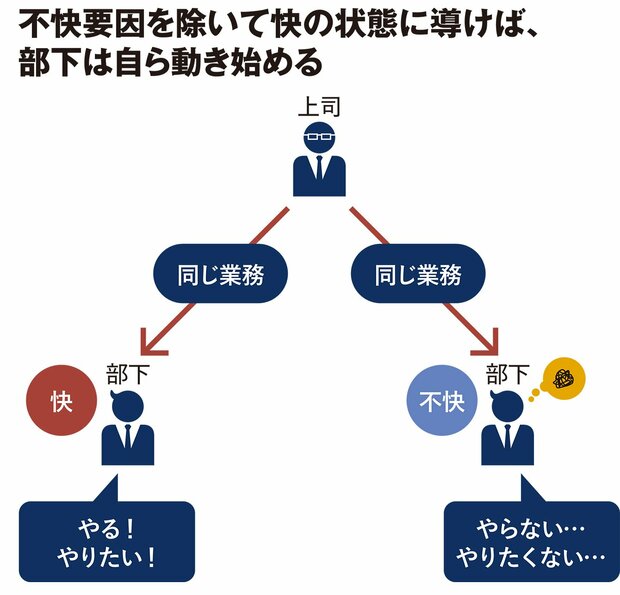

「快」が「不快」を総量で上回るように導けば、部下は自分から動き出す

ここで改めて、モチベーションとは何かを見ていきましょう。モチベーション(動機付け)の一番シンプルな定義は、「快に接近し不快から回避したがること」とされています。

例えば、「楽しそう」「褒められたい」は快への接近で、「怒られたくない」「めんどくさい」は不快からの回避です。また、「もう一杯飲みたいけど、明日は朝早いし二日酔いにはなりたくないな」は、短期的な快への接近動機と長期的な不快からの回避動機がせめぎあっている状態だと考えられます。

快の種類や程度、時間幅をはじめとする膨大な変数で常に変動しているのがモチベーション。最終的に出力されるアクションは「やるorやらない」の二択に帰結してしまいますが、結果に至るまでのプロセスには、複雑な動機要因が入り混じっているのです。

したがって、たとえ表面上は無気力に見える部下も、「モチベーションがゼロ」ということは基本的にありえないと考えるべきです。上司は、部下自身も気付いていない快に目を向けさせたり、部下が抱いている不快を取り除いたりして、快が不快を総量で上回るように導けば、部下が主体的に動き始めるという結果を生むことができるでしょう。

部下が自ら学び、自ら行動するようにサポートする――これはマネジメントの極意です。この、人間が能動的に行動・学習する過程は、学術的に「自己調整学習」と呼ばれます。

人間の能動的な行動や学習は3つのプロセスに分けられます。まず、目標を設定したり、計画を立案したりして、今後の見通しを立てる「予見」。計画を実際に行動に移し、目標を達成すべく試行錯誤を繰り返す「遂行コントロール」。最後に、学習はうまくいったか、うまくいかなかった原因は何か、次からの行動をどう改善していくかを振り返る「自己省察」の3つです。

自己省察での分析に基づいて、次なる目標や計画を立てて……というように、この3つのステップがサイクルを成してスムーズに循環している状態が、理想的な状態です。マネジメントとは、部下の自己調整学習のサイクルを円滑化することだと言えるでしょう。

もし、部下が受け身の姿勢を取っているとしたら、負の学習サイクルに陥っている可能性があります。

例えば、「1カ月前のチームミーティングで、図表が見やすいようにと思って資料をカラーコピーしたら、『印刷代がかさむから資料は白黒コピーするのが常識だ』と上司に怒られたな」という経験を、苦い思い出として抱え込んでいるかもしれません。すると、「次は何事も指示されるまで動かないようにしよう」とネガティブに意味付けされてしまい、行動への不快要因となって、自ら動き出せない部下ができ上がってしまうのです。

質問で部下の「不快要因」を特定する!

いま部下は、どんなことにやる気があって、何が心の内で引っかかっているのか。不快要因を明らかにするために効果的なのが、質問です。

不快要因さえ取り除くことができれば、「あなたはどうしたいですか?」と聞き、「じゃあそうしたらいいよ」と奨励すれば、部下を快に接近させモチベーションを高めることにつながります。

不快要因の特定に役立つのは、気がかりなことや不安なことを尋ねる質問です。「なんでやらないの」というような、詰問に受け取られかねない問い方は逆効果。「この企画を自分で進めていくにあたって何か気がかりなことありますか?」「この一週間ぐらい取り組んでいくなかで、『ここで躓きそうだな』と思うことありますか?」などと聞いてみてください。

上司にとっては取るに足らないようなことが部下のボトルネックになっている場合は多いですから、意外と簡単に部下の自己調整学習の流れを改善できる可能性もあります。

困っているように見えるのに、「何か困っていることありますか?」と聞いても「ないです」と即答されてしまうこともあるでしょう。

その場合は、質問をひと工夫して「この前のプロジェクトを振り返って、『それ先に言ってよ』と思ったことは何かある?」と聞いてみてください。人間は、「いま何が大変か」よりも「あのとき何が大変だったか」のほうがうまく言語化できることがあるからです。

以上のような上司の質問によって、部下の自己調整学習を軌道に乗せ、主体的に動くように変わっていくことを支援できるのです。

成果よりプロセスに注目したフィードバックを与える

主体的に動き始めた部下が良い成果を出すようになったとき、上司は往々にして成果だけを評価しがちです。しかし、部下の主体性をさらに伸ばすためには、成果ではなく、「主体的に動いた」というプロセスを評価することが重要です。

例えば、部下が取引先との案件を継続させられるようになったとき、案件を継続させられること自体を褒めるのは得策ではありません。「継続案件数の目標達成、よくやった」という褒め方は、「次も成果を出さないと怒られる」というプレッシャーを部下に与え、せっかく芽が出た主体性を逆に削ぐ可能性があります。

大切なのは、案件継続につながった行動に着目して褒めること。例えば、「最近は取引先に対してこまめにメールもできるようになったし、必要だと自分で判断した場合はメールの前に電話も入れることができるようになった。だから継続案件が増えたんだね」といった調子です。あくまでもプロセスを評価対象とすることで、部下に、「あのとき主体的に動いて良かった。今後も自分から行動することで、もっと成果をあげられるはずだ」と感じさせることができます。

「自分の努力や試行錯誤次第で、自分はもっと成長できる」という心の持ちようを、米国スタンフォード大学のキャロル・ドゥエック博士は、グロース・マインドセットと呼んでいます。反対に、「自分の才能や知能は遺伝や生得的なもので、自分が努力や試行錯誤をしても無駄だ」と感じることは、フィクスド・マインドセットと呼ばれます。

どちらのマインドセットを身につけるかは、私たちが受ける教育や指導に左右されます。「努力は無駄だ」という考え方を持つ子どもの保護者は、「100点ですごいね」「60点で残念だったね」と、子どもが達成した「成果」にフィードバックをしていたのに対して、「努力すれば成長できる」と考える子どもの保護者は、「前より点数上がったね、あんなに勉強してたもんね」と子どもの「学習プロセス」にフィードバックをしていたことをドゥエック博士は明らかにしています。

上司と部下の関係も、親と子の関係と同じです。マネジメントとは、部下の「自分は成長できる」という考え方を養うこと。力量が足りないチームリーダーは、「1on1で相談されたら1on1で解消する」というように、部下の育成を「点」で捉えがちです。

しかし、マネジメントは「線」です。プロセス重視のフィードバックを継続することが、自分から動く部下を育てることにつながります。