幕末の英雄たちに大きな影響を与え、三〇歳の若さで散った吉田松陰。彼が死を覚悟して綴った言葉には、自分の殻を破るヒントがちりばめられている。(内容・肩書は、2014年6月16日号掲載時のままです)

自分の中に命を懸けて尽くしたいものがあるか

高杉晋作、伊藤博文など多くの志士に影響を与えた幕末の思想家、吉田松陰は、二度捕まって牢に入れられています。一回目は、ペリーの黒船が来航した二四歳のとき。アメリカへの密航を企てたものの失敗し、牢に入りました。

二回目は二九歳です。老中の暗殺計画を立てたために藩にとらえられ、三〇歳で江戸に移送。本来は別件で江戸に呼ばれたのですが、問われてもいない暗殺計画を自ら白状して、処刑されました。

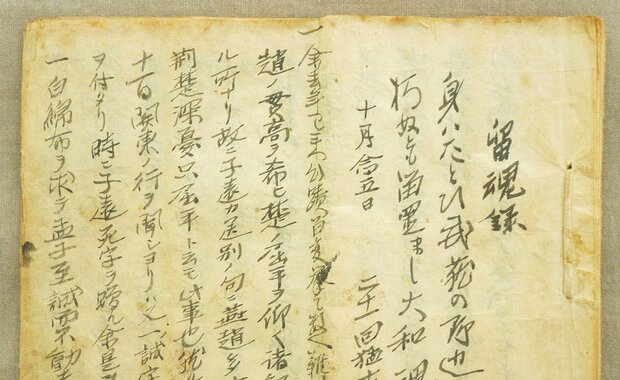

二回目にとらわれて死を覚悟したとき、松陰は自らの思いや門弟に託したいことを獄中で綴りました。それが遺書である『留魂録』です。

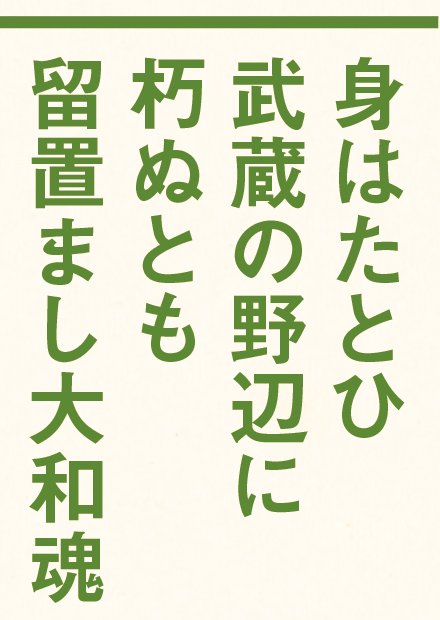

遺書の冒頭にあるのが、下の有名な句です。松陰の辞世の句といえば、これを指すことが多いようです。

当時、処刑された罪人は満足な待遇を受けることはもちろんありませんでした。松陰も処刑後は自らがそうなることが予想されましたが、それに対して、「たとえ自分の身が野辺に捨てられて滅んでしまっても、大和魂だけはここにおいていきたい」と詠んだのです。

松陰は、大和魂をとても大事にしていました。一回目にとらわれたときも、「かくすれば かくなるものと知りながら やむにやまれぬ大和魂」という句を詠んでいます。つまり大和魂はそのころからすでに松陰の中に存在して、死後も世に留めたいものだったといえます。

では、松陰のいう大和魂とは何だったのか。個人レベルでいえば「君臣の義」、つまり本気で尽くしたいものに命を懸けるということです。また国家レベルでいえば「華夷の弁」です。華夷とは、本質と邪道のこと。アメリカのように武力で開国を迫るのは邪道であり、日本は正しい道をゆかなくてはいけないというのが、松陰の考え方でした。

どちらにおいても共通しているのは、日本をよくしたいという思いです。松陰は自分の生死より、そうした志が滅ぶことのほうに痛みを覚えました。裏を返すと、志があれば生死さえも超越できるということ。その峻烈さが、私たちの胸を打つのでしょう。