『海賊とよばれた男』の主人公として、再び脚光を浴びた出光興産の創業者、出光佐三。東西古典に精通した碩学の経営者・北尾吉孝氏は、その言葉をどう読み解くか。(内容・肩書は、2014年6月16日号掲載時のままです)

どん底の中で何を学び解決策を見出せばいいか

常に順風満帆のビジネスなどありえない。仕事に失敗や挫折はつきものだ。そして、そこからどうやって這い上がるかで、ビジネスパーソンの真価は決まるといっても過言ではない。

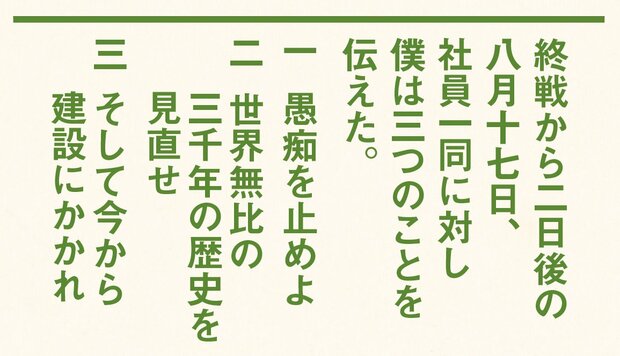

落ち込んだときは、出光佐三が先の敗戦の二日後に、社員を前にして言ったこの言葉を思い出してほしい。とくに注目したいのは「世界無比の三千年の歴史を見直せ」というところだ。

戦争に負けて国土が焼け野原になるというのは、当時の誰にとっても、これまで経験したことのない衝撃的な出来事であり、これ以上ない挫折体験だといってもいいだろう。

だが、佐三はこう考えた。歴史を振り返ってみれば、これまで日本人は、この敗戦に匹敵するような挫折に何度も見舞われてきている。そして、その都度、不断の努力で乗り越えてきたのではなかったか。そう、それができるのが日本民族なのだ。

ならば、やることはひとつしかない。愚痴など口にせず、今日から復興のために力を尽くすのだ。

仕事が行き詰まってどうにも結果が出ない。よかれと思ってやったことが裏目に出て、上司から叱責を受ける。そういうときはたいてい、いま目の前で起こっていることで頭がいっぱいになっているはずだ。しかし、それではなかなか解決策は見つからない。

そこで、ここは佐三のように、現在自分が置かれている状況を、歴史という大きな視野の中で考えてみるのである。そうすると、まず窮地に追い込まれているのは自分だけではなく、過去に何人ものビジネスパーソンたちが自分と同じ、いや、それどころかもっと悲惨な目に遭ってきているという事実に、嫌でも気づくだろう。

もちろん、その中には自信を失ったまま立ち直ることができず、つぶれていった人もいたに違いない。けれども、逆境を乗り越え、それを糧に一回りも二回りも大きく成長した人のほうが圧倒的に多いはずなのである。そうでなければいまの日本社会の繁栄はないからだ。

そう考えると勇気が湧いてくる。さらに、先人たちはどうやって試練を乗り越えたのかというところに思いが至れば、自ずとやるべきことが見えてくるのはいうまでもない。

また、歴史という視点があると、上司にどう思われるとか、ささいなミスとか、そういうビジネスの本質には関係ない枝葉末節に心を奪われ、思い悩むこともなくなる。

決して近視眼的にならず、常に壮大な歴史の中に現在の自分を置いて考えるということができたのが佐三だが、『プルターク英雄伝』や『三国志』などを読むと、英雄や偉人と呼ばれているような人物はみな、佐三と同じように、歴史という時間軸の中でものごとを大きく考えているのがよくわかる。

ただし、悠久の歴史にばかり思いを馳せて、日常の業務が疎かになったら、それは本末転倒だ。「小を積みて大と為す」という言葉もあるように、日ごろの小さなことが集まって、歴史という大河ができあがるのである。

あくまで目の前の仕事には全力で向き合う。それでどうもうまくいかないとなったらそのときは、一歩引いて歴史の中に自分を置いてみるのが正解だ。

一世一代の重要な決断は何を基準に下すべきか

何が正しくて何が間違っているかを判断するのは、実はそれほど簡単ではない。それが法律であっても、守るのが正しくて違反は間違いとは一概にはいえないのである。たとえば、先ごろ亡くなった南アフリカのネルソン・マンデラ元大統領は、就任前に、国家反逆罪で二七年間も刑務所に入れられていた。もし彼が法律を破るのはよくないことだからと反アパルトヘイト運動に身を投じていなければ、後にノーベル平和賞を受賞することも、大統領になることもなかったろう。また、人を殺すという一見絶対に正しくないと思われる行為も、戦争中ならそれが正当化されて、何人も殺した人が英雄になることだってないわけではない。

このように法律や倫理であっても、判断の絶対的な基準にはならないのである。ましてや、上司の顔色や周りの意見を気にして大事なことを決めるというのは、非常に危ういといわざるをえない。

では、重要な決断をする際は、何を基準にすればいいのだろう。それは、自分の良心だ。

イギリスが石油の権利を主張し続けていたため、どの国も手を出しかねていたイランに、出光は自社のタンカーを派遣し、石油の買いつけに成功した。だがイギリスも黙っていない。出光の買いつけは無効だと日本の裁判所に訴えた。ところが、イギリスの主張はことごとく退けられてしまう。そこでイギリスは苦し紛れに、「出光の社長は信頼できない。石油を不当に横流しするに違いない」と佐三を攻撃しだした。

これに対し佐三は、「俯仰天地に愧じざる行動をもって終始一貫する」と答えたのだった。

俯仰天地に愧じないというのは、自分の心や行動に少しもやましいところがないという意味だ。つまり、最初から最後まで自分は良心に従うと、佐三は言ったのである。その結果、裁判所はイギリスの訴えを却下した。当時の力関係からいえば、明らかにイギリスのほうが上だったのにもかかわらず。

たしかに佐三のとった行動は、日本国内にガソリンや灯油が不足し、不便な生活を強いられている日本人のためであり、そこに私利私欲はなかった。だから、法廷でも臆することなく、自分の決断の正しさを主張し続けることができたのである。

ちなみに私には、三つの判断基準がある。一つ目が、これをやって社会の信用を失うことがないか。二つ目が、社会正義に外れていないか。そして三つ目が、相手のことをじゅうぶん思いやっているか。これらを漢字で表すと、それぞれ「信」「義」「仁」となる。

世間の評価には毀誉褒貶がつきものだから、そんなものは気にしても仕方がない。それよりも、この信義仁に照らし合わせて間違っていないことが、私には重要なのである。

多大な苦労や苦難は人間を強くさせるのか

出光佐三は創業以来、一貫して「消費者のため」という理想を掲げ、それに反するカルテルに加わらなかった。

それゆえ戦後は外国のメジャー石油会社と組んだカルテル側から徹底的に攻撃され、たいへんな苦戦を強いられることになる。周囲はすべて敵ばかり、そんな状況でも彼は弱音を吐かず、信念を貫き通し、ついに世間の支持を勝ち取ることに成功したのである。

そして、その過程で佐三は、何が起こっても動揺したりぐらついたりしないという意味の「恒心」を得た。それは苦難を乗り越えたからこそ自分のものにすることができたのだ。

この恒心を手にしてしまえば、状況によって気持ちが昂ったり、怖気づいたりすることなく、いつも平常心でものごとに臨むことができるようになる。佐三のような恒心の持ち主は、ビジネスパーソンにとってはまさに憧れといっていいだろう。

しかし、いくら恒心を得たいと望んでも、そう簡単にはいかない。日ごろから安全で平坦な道ばかり歩いていたら、水たまりに足を踏み入れたり、目の前を蛇が横切ったりしたくらいのことでも、すぐに自分を見失って、正常な判断ができなくなってしまうであろうことは、容易に想像がつく。

恒心を得るなら、まずは「人はいつか必ず死ぬ」「人生は一度きり」という二大真理を頭に叩き込んでおくこと。すると、惜陰(時間を惜しむこと)という気持ちが自然と湧いてくるようになるだろう。そうすれば、状況がどうであろうと、いまここで全力投球する以外ないという心構えに自然となってくる。

それから、佐三のように、周りと合わせたり群れたりすることに背を向け、自分の信じる道を行くと決めるのだ。そうすると、あちこちで摩擦や衝突が起こり、これまでのように楽には生きられなくなってくる。そういう日々はたしかにつらい。だが、このつらさに耐えることで、自分の中に恒心が確実に育っていく。いってみれば昔からある精神修養の類いは、みなこれと同じ原理なのである。

恒心といえば、佐三と並んで頭に浮かぶのが松下幸之助だ。松下は不況でモノが売れなくなっても嘆くどころか、逆にこういうときこそ売るための知恵が出て、工夫が生まれ会社が発展すると喜び、「好況よし、不況なおよし」といったというから恐れ入る。

この松下幸之助のように、苦境に立たされても動じず、むしろそれを好機ととらえられるようになったら、そのときはもう何が起ころうとビクビクすることはない。

恒心を獲得し、それに磨きをかければ、最終的にこういう発想ができるようにまでなれるのである。

金儲け至上主義が心底いやになったら

出光佐三は旧制神戸高商(現神戸大学)の学生時代、日露戦争で儲けた人たちが、金にまかせてひどいことをしたり、買い占めや売り惜しみでさらに金を増やそうとしたりするのを目にして、ひどく憤りを感じた。以来、佐三は「人は黄金の奴隷になってはいけない」という考えを持ち、生涯、この言葉をよく使っている。

金はあくまで人が使うものであり、人が金に使われるようなことがあってはならない。その一方で、お金の大切さを理解し、その価値も尊重しているように、お金に対する考えにもバランスが大切なのだ。だから、佐三は「金を軽んじても重んじてもいけない」ともいっている。

たしかに資本主義だから金は儲ければ儲けるほどいいという金儲け至上主義の考えもある。しかし、これは間違いだと、佐三もきっというと思う。とくに儲ける動機が野心の場合、短期的にはうまくいっても、途中で必ず壁にぶち当たるからだ。「黄金の奴隷」になっている自分に気がつき、働き方を改められた人だけが、最終的に成功者となれる。

では、なぜ野心だけでは成功できないのだろうか。野心というものは、自分の欲から生まれる。そして、それはどんなに隠しても、周囲には伝わってしまう。そういう人の周りには、一時的には人が集まるが、いざ窮地に陥ると、潮が引くように一気に人が離れていく。私利私欲で金儲けをしている人を、人は進んで助けてあげようとは思わないのである。そうならないためには、野心をどこかで志と入れ替える必要がある。

そうかといって、志ばかりを高らかに謳い、利益を求めることを二の次にしたら、ビジネスはうまくいかない。たしかに佐三は「金儲けを目的としない商売」を掲げていた。しかし、二一世紀の日本で、そういう社員を理解してくれる会社があるとは思えないのも現実だろう。

それに、孔子も「君子財を愛す」と金儲けは認めているが、すぐそのあとに「之を取るに道あり」と続く。要するに、正しいビジネスさえしていれば、どんなに儲けても後ろめたい気持ちなど持たなくてもいいのだ。

それから、儲けた金で陰徳を積むと、運がよくなるという教えも『易経』にあり、「積善の家には必ず余慶(よけい)あり。積不善の家には必ず余殃(よおう)あり」と書かれている。善行を積む人の家には子孫にまで恵みがあり、反対によくないことを積み重ねると、子孫にまで災いが及ぶというわけだ。

要するに、まともな動機とやり方できちんと儲けて、その金を私利私欲ではなく、他人や社会のために使えばいい。そうすれば、それは巡り巡って最後には自分に返ってくる。そういう金の好循環に身を置く人は、佐三が指摘するように、黄金の奴隷とは無縁でいられるのである。

SBI-HD執行役員社長

1951年生まれ。慶應義塾大学経済学部卒業後、野村証券に入社。99年ソフトバンク・インベストメント(現・SBI-HD)を設立し、現職。幼少時代から中国古典に親しみ、数々の古典を読破した経験を持つ。内容・肩書は、2014年6月16日号掲載時のままです)