江戸時代の金融政策の歴史を辿ることで、現代の経済政策の道が見えてくる。金融緩和・積極財政か、金融引き締め・緊縮財政か。その匙加減はどうするべきか、江戸時代を見れば、解がそこにあるのだ。

財政難の窮地を金融緩和が救う

「江戸幕府は慢性的に財政難だった」というところから話を始めましょう。

徳川家康が天下を取ったのは、織田・豊臣時代にあまりに強力な中央集権化が進められたのと、朝鮮出兵など戦争続きで各国が疲弊した反動で、有力諸侯が「もう領地や富の奪い合いは止め、現状維持でいこう」と“なあなあの体制”で結託したからでした。

その結果、徳川幕府は国土の4割弱の領地しか持てず、そこからの税収で全国の外交と防衛を担うことになりました。それでも、佐渡や伊豆の金山を押さえていたので、当初は余裕で財政が維持できたのです。掘れば掘るほど金が産出できるのは、今でいう金融緩和をしていたのと同じです。

しかし、金の埋蔵量は3代将軍・家光の頃には枯渇し、財政は次第に逼迫していきます。4代将軍・家綱は600万両を相続しますが「これを使い切ったら終わり」という大ピンチ。しかも江戸に「明暦の大火」(1657)が起こり、復興に多額の出費を強いられます。5代将軍・綱吉が就任したときには、幕府の資産は100万両を切っていたとも言われます。

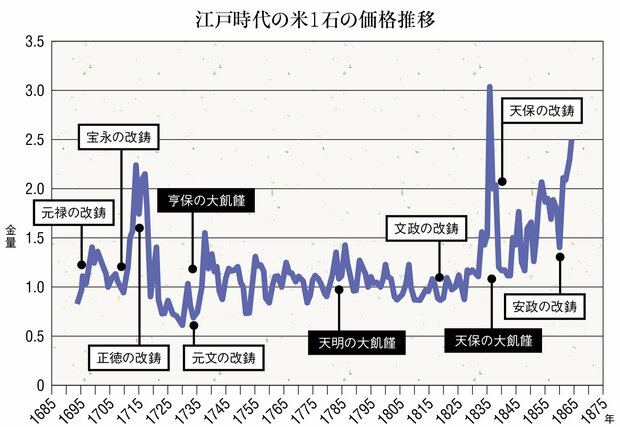

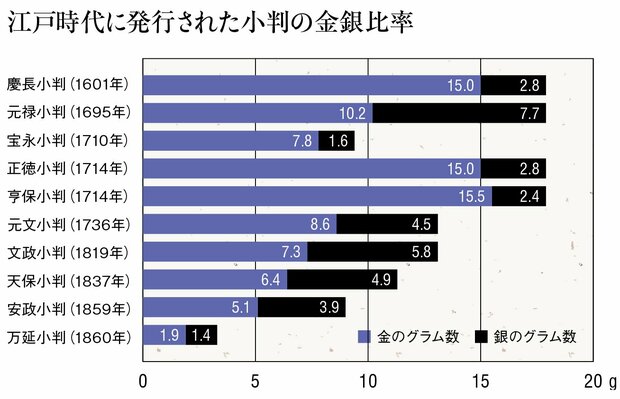

破綻がいよいよ目前に迫り「いよいよもうダメだ」となったとき、奇跡の金融政策通が現れます――勘定奉行・荻原重秀。彼は、純度86%の慶長小判から純度57%の元禄小判を造る「元禄の改鋳」(1695)を行ったのです。

慶長小判2枚から元禄小判3枚が出来、かつ新旧小判の交換レートは1対1。貨幣量は1.5倍に増え、増加分は幕庫に入ります。幕府の財政は瞬く間に改善し、500万両もの黒字に転じました。いわゆる「通貨発行益」の“発明”により、江戸幕府はその後の200年を乗り切ったと言っても過言ではありません。

ところが、綱吉没後に重秀は6大将軍・家宣の側近、新井白石に失脚させられます。重秀の功績を妬む白石は7代将軍家継のとき、なんと元禄小判の金含有量を慶長小判の水準に戻す“逆鋳造”(正徳の改鋳・1714)を行ったのです。これは今でいう「金融引き締め」にほかなりません。市中に出回るお金が減り、幕府は再び財政難と景気低迷に見舞われました。「お金がないならお金を増やせばいいなどというのは、まったくもって賎しい策なり。懐事情が苦しいならまず無駄遣いを廃し、節約に励むべきである」

あれあれ、どこかで聞き覚えのある台詞ではないですか? 日本の経済史はここから現代に至るまで、景気低迷が続き「いよいよもうダメだ」となると金融緩和・積極財政派が現れて窮地を脱し、しかし本格回復しないうちに金融引き締め・緊縮財政派が復活して経済の活力を削ぐ愚策を繰り返すことになるのです。

さて、家継が早逝して8代“暴れん坊将軍”吉宗が就任すると、白石は真っ先に追放されるのですが、吉宗は経済失策の原因が金融引き締めにあるとは見抜けず、質素倹約(緊縮財政)という明後日の方向に励んでしまうのでした。

吉宗は20年もあの手この手で財政健全化を図るのですがうまくいかず、万策尽きて大岡忠相(大岡越前)の忠告を聞き入れて「元文の改鋳」(1736)を行います。金融緩和の効果は絶大でした。あっという間に財政が改善し、景気が好転したのです。

もし、吉宗が就任直後から金融緩和策をとっていれば、2年で経済再建を終えていたでしょう。そうすれば、当初英国よりも強大だった軍事力をもって、東アジアの覇権を奪えるくらいのことはできたはずなのです。